先日、Radioooooというブラジルのアプリをダウンロードしました。

アプリの地図上から好きな国・年代を選択すると、そこで当時聞かれていた曲が再生されるというアプリです。

色々な遊び方ができるかと思いますが、真っ先に思いついたのはing a song song商品の生産国と年代で検索してみる、という遊び。ブログのネタになるし楽しそう、という軟派な姿勢からの思いつきですが、ひょっとしたら流れてきた曲は作り手が工場で聞いていた曲かもしれないし、仕事帰りに立ち寄ったお店で流れていた曲かもしれないし、帰宅してすぐつけたラジオから流れてきた曲だったかもしれない。そう考えると、このアプリ開発に携わったすべての人、曲を投稿してくれたユーザー達に幸福が訪れますように、と願いたくなります。

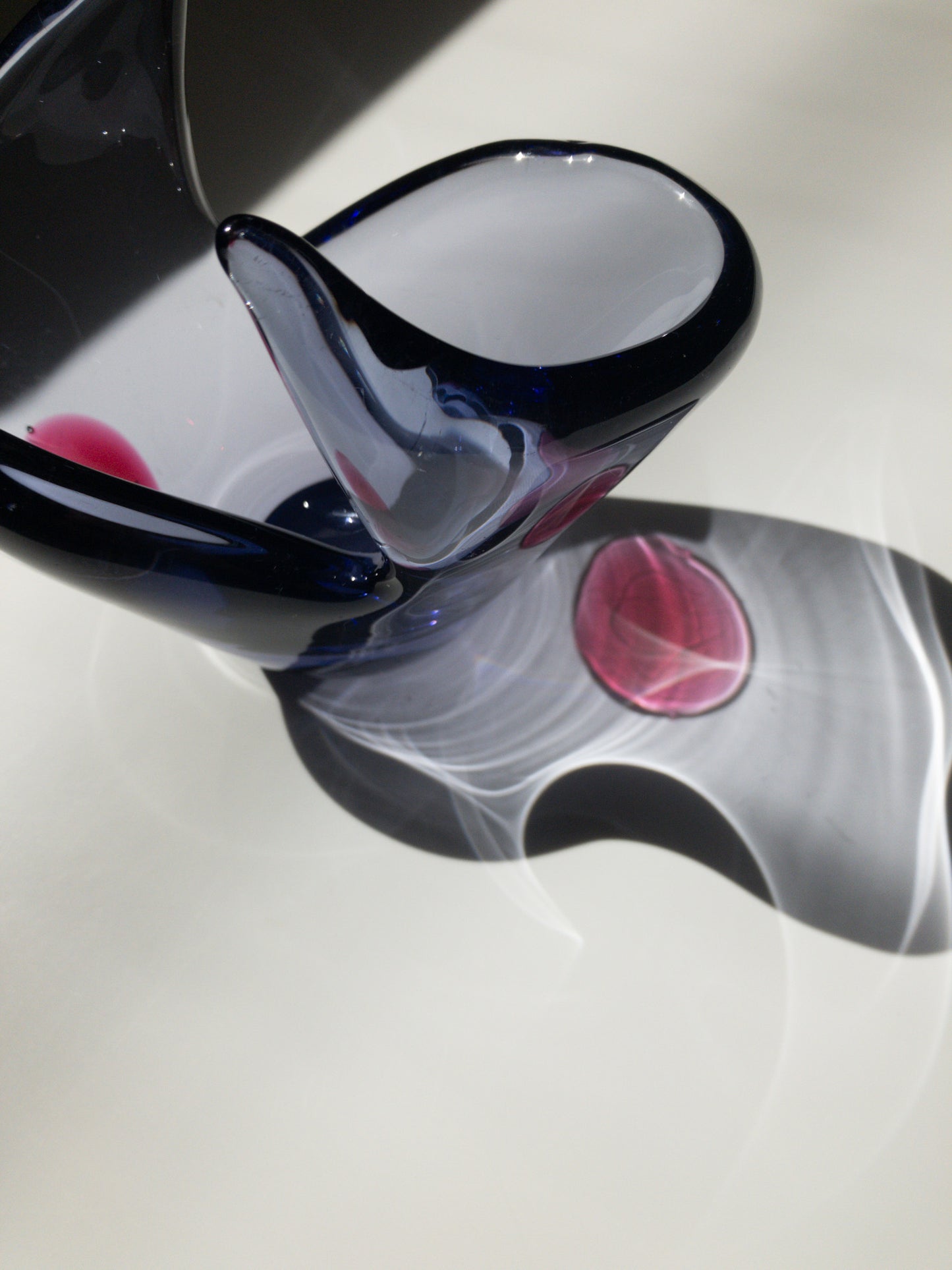

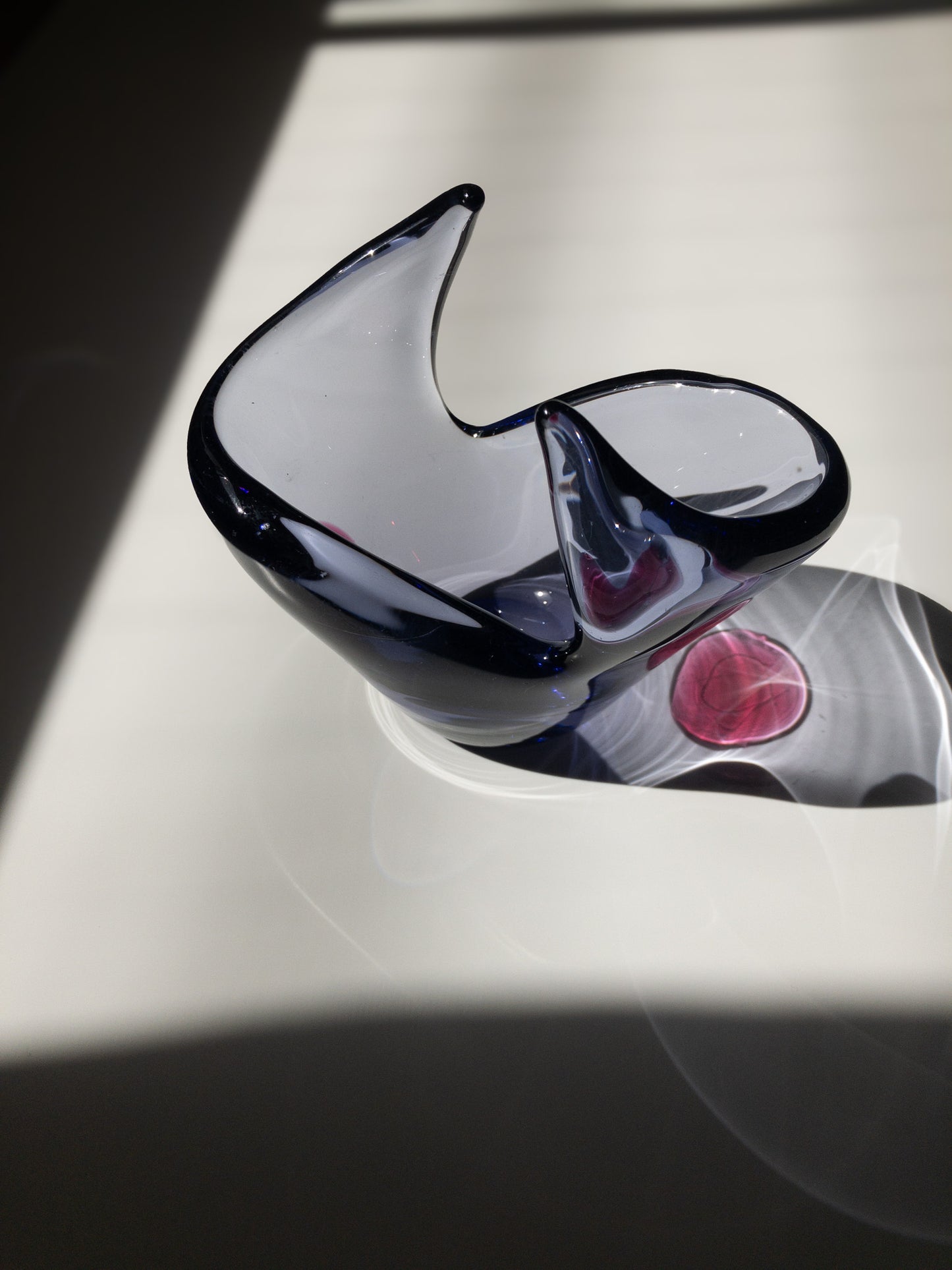

早速、先日入荷した60年代チェコスロバキアのガラスボウルを使って検索してみました。

簡単にチェコスロバキアの説明をすると、第一次世界大戦後の1918年、チェコとスロバキアが合同して設立した連邦国家です。ナチスによる解体からの再建、社会主義化、ソ連による弾圧…などといった様々な困難を乗り越え、やっと民主化が実現したかと思うと、今度は市民間で民族主義思想の広がりが加速し、それにより対立が強まったチェコとスロバキアは1991年に連邦を解消、別々の国家となりました。

60年代のチェコスロバキアとはどんな様子だったのでしょうか。歴史上では1968年、有名なプラハの春という民主化運動が展開されます。スターリン体制による言論の抑圧、経済の停滞から脱却を目指した改革ですが、その僅か4ヶ月後の夏にソ連軍による弾圧を受け、いわゆるチェコ事件が起きてしまい、人々の民主化への希望はあえなく摘み取られてしまいます。

そんな激動の60年代に、市民たちはどんな音楽を聞いて過ごしていたのでしょうか?

国はチェコ、年代は60年代を選択し、最初に流れてきたのはこちらの曲でした。

ジャケットデザインがとても60年代的です。

なんかジャケットから思ってた感じと違う…と聴き始めは思ったのですが、38秒あたりから「あ、ぽいかも」1:30あたりで「あ、近づいて来た」、そして2:45ですっかり納得。こういうのを求めていました。当時の人々も同じように翻弄されながらこの曲を聴いたのでしょうか。

ジャケットの左から2番目のメガネでリーゼントっぽい、むしろビーバップのヒロシっぽい髪型の彼からどうもカリスマ性を感じるな、と調べたところ、やはり彼がリーダーでした。バンド名はPrúdy、リーゼントの彼の名前はPavol Hammelさんです。

某有名オンラインショップの紹介文でPrúdyは「旧Czechoslovakian Rock最重要バンド」、Pavol Hammelは「チェコを代表するアーティストの一人」と書かれており、世の中には自分の知らないことしかないな、と実感しました。そして次回から私は友人に平然と「Pavol Hammelはチェコを代表するアーティストの一人なんやけど〜」と語るのでしょう。

また、Pavol Hammelさんの他の映像を見たところ、リーゼントではなくふわふわのパーマだということがわかりました。

参考:ビーバップのヒロシ

御年75歳のPavol Hammelさんは現在も精力的に音楽活動をされており、2024年7月現在、ちょうどPrúdy結成60年記念コンサートツアー中のようです。60年も続く人気バンドということは、作り手が聞いていた確率も高そうです。

次に流れて来た曲はこちら。

はや2曲目でチェコスロバキアの由紀さおりを見つけてしまいました。

由紀さおり「夜明けのスキャット」の発売日は1969年3月10日、そしてこちらEva Pilarová「Vážky」も同年1969年リリース。残念ながら詳しい発売日まではわかりませんでしたが、野暮な邪推はしないでおきます。ちなみにSimon & GarfunkelのThe Sound of Silenceは1964に発表。更にちなみに、由紀さおり公式ブログにて2014年に投稿された記事「どなたとご一緒でしょう」にはかの大橋巨泉氏が登場しており、とても救われた気持ちになりました。

「Vážky」というのもひょっとしてスキャット(意味のない音で即興的に歌うこと)という意味なのでは、と期待して調べたら「とんぼ」という意味でした。由紀さおりは安田祥子と共に「赤とんぼ」を歌っており、それを考慮するとニアミスと考えることも可能です。

「夜明けのスキャット」は累計売上が150万枚なので、こちらの曲もきっと有名な曲なのだろう…と想定したのですが、上の動画に投稿されたコメントはわずか3件。個人アカウントが投稿した動画ならまだしも、Supraphonというチェコの大手レコード会社の公式アカウントによる投稿にしては少なすぎるという印象です。同じくYoutubeに投稿された「夜明けのスキャット」動画へのコメントはなんと511件。しかもこちらは公式ではなく、昭和歌謡好きと思われる一般人男性による投稿です。

「Vážky」に投稿されていたコメントの翻訳は以下の通り。

「私たちのスターであり歌手であるエヴァ・ピラロバさんの歌をありがとう。」

「この曲知りませんでした、すごいですね」

「チェコのビリー・ホリデイ、曲をありがとう」

2番目の発言が少し気になりますが、うち2件のコメントからは彼女がかなり有名であることが予想されます。ましてや「チェコのビリー・ホリデイ」とは、かなりの賞賛です。Billie Holidayの歌い方はスキャットをしないことが特徴だそうですが(こちらも検索して知ったことです)。

調べたところ、Eva Pilarováさんは歌手活動の傍ら料理本を2冊出版したり、若い頃にはミュージカルコメディ映画「If a Thousand Clarinets(Kdyby tisíc klarinetů)」にも出演していたそう。

こちらの動画はその映画のワンシーンですが、52件のコメント数が。夜明けのスキャットにはまだ劣りますが、決して少なくはありません。しかも内容を見ると、彼らを褒め称えるコメントばかり。

「神様!彼らは本物のスターです」

「時代を超越した素晴らしいもの」

「これは神聖です:)」

「ナイチンゲールの黄金の声」

ナイチンゲールとは?という疑問はまずは置いておき、Eva Pilarováさんだけではなく共演している男性もかなり人気がありそうです。そのKarel Gottという名前を検索したところ、なんと日本語版のWikipediaにも彼に関するページが存在し、「チェコスロバキアおよびチェコ共和国で最も成功した歌手といわれている」との記載がありました。本当に知らないことばかり、またしても知ったかぶりできる情報を手に入れました。

こちらは60年代に行われたKarel Gottのライブ映像ですが、コメント件数は205件。まだまだ「夜明けのスキャット」の511件には劣りますが、大人気と判断するに十分な件数です。

今回は熱のこもった長文コメントも沢山見受けられ、その中でも最上部のキリル文字で書かれたコメントが目につきました。チェコのアルファベットはラテンアルファベットが基本ですので、チェコではない国からのコメントのようです。

「チェコ人の誇り、あるいはチェコのナイチンゲールはチェコ共和国の誇りです!!!!しかし、ソ連の私たちは彼を狂ったように愛していました。才能も魅力も!永遠の思い出!!!今日、支部のためにチェコ共和国を訪れることは困難ですが、彼のお墓に緋色のカーネーションの花束を手向けることは何ら後悔しません!!!!!!」

「支部のために」という部分が不穏ですが、感嘆符の多さから激しい熱量が測定されます。しかし、ナイチンゲールとは?先ほどの動画ではEva Pilarováさんがナイチンゲールと呼ばれているのだと解釈していましたが、ナイチンゲールとはKarel Gottさんのことを指すのでしょうか?

そこでまた調べたところ、どうやらナイチンゲールというのはGolden Nightingale(Zlatý slavík)と呼ばれる賞のことのようでした。1962年から29年間続いたそうですが、その選定には頻繁にチェコスロバキア共産党からの介入があったようです。そ歴代の受賞者を確認したところ、そこにはKarel Gottさん、Eva Pilarováさんの名前が。二人ともナイチンゲールだったのですね。Eva Pilarováさんは2回の受賞、Karel Gottさんは22回の受賞ということで、ちょっと引いてしまう回数というか、どうしても党との関係を怪しんでしまいますが、間違いなくこの二人はスターでした。作り手が聞いていた可能性もグンと上がりました。

書かれているようにこちらのコメントは旧ソ連国からのコメントですが、Karel Gottさんは東西ドイツでもかなりの人気だったようです。ナチスドイツやソ連に翻弄されたチェコスロバキア出身の歌手が、国境を越えて愛されている。

ここでing a song songのテーマ「国境・性別に縛られない古物を取り扱うオンラインショップ」(参照:about)と繋がって来ます。ただの遊びから最終的にはお店のテーマと繋がるなんて…。

しかもこういった動画を検索していると、Youtubeのおすすめ欄に70年代スロバキアのホームドラマの映像などが上がってきたりして、そうだ、これがあの頃楽しかったインターネットサーフィンだ、と小さな興奮があります。

昨今ではすっかり受動的な使い方ばかりでしたが、能動的になるとインターネットは楽しいですね。またやってみようと思います。商品のページもよろしければご覧ください。